事業概要

公立大学である本学は地域貢献をその重要な使命のひとつとしています。

地域交流センターは、その役割を担う本学の中心機関であり、すべての教員がメンバーとなって様々な事業を行っています。その中でも「ウェルビーイング事業みかん大」は、本学教員が各自の専門性を活かして、提案し、実施しています。

看護職者等対象の『みえ保健・看護力向上支援事業』は、保健や看護力向上を目指した支援事業の実施を目指しております。また、県民の皆様へは、『県民のヘルスリテラシー向上支援事業』とし、地域住民のヘルスリテラシー向上を目指す事業内容となります。

令和7年度は、下記のような事業を提案しております。県民のみなさまのご参加をお待ちしております!!

事業の内容などのお問い合わせは、各事業に連絡先を記載しておりますので、連絡をお待ちしております。

令和7年度 事業案内

教員提案事業では、

SDGs「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の内、

以下の目標にアプローチしていきます。

令和7年度 各事業の概要

【みえ保健・看護力向上支援事業】看護職等向け

看護職者を支援する相談窓口事業 ver.2

三重県内の病院看護部の管理部門を対象に、キャリア・看護管理、教育・進学等に関する相談に対応します。窓口の担当教員が電話およびメールで相談を受け付け、内容に応じて専門の教員(教育・心理・管理等)に引き継ぎます。課題によっては、複数の教員で協力して対応します。また、社会的な背景を参考にしながら、病院看護部の管理部門が関心を寄せるテーマを取り上げ、話題を提供するとともに、ディスカッションの場を設け、組織内で解決するヒントに繋がるような機会を提供します。

担当者:上田 貴子

Brush UP!急性期看護 vol.2

三重県内における急性期看護の質の向上を目指して、急性期看護に携わる看護師を対象とした研修を開催します。フィジカルアセスメントをはじめとする基本的な知識の習得を基盤として、アクティブラーニングを取り入れながら臨床で役立つ学習の場を提供します。

担当者:岡根 利津

「心電図を読もう~基礎編~」

本事業は、心電図の基礎に重点をおき、基本的な波形の理解を深め、臨床で遭遇する不整脈の判読を行うことで、日々の実践に活用できることを目指しています。

所属部署問わず、心電図に興味・関心、苦手意識のある方は是非ご参加ください。講義とグループワークを通して、刺激伝導系から心電図の基本波形、よく目にする不整脈の判読のコツを学び、臨床で活用していただければと思います。

担当者:関根 由紀

新任期保健師の災害時における公衆衛生看護活動支援事業

新任期保健師を対象に、災害時の活動に関する知識技術の提供と避難所運営ゲーム(HUG)の演習を通じて、災害時の公衆衛生看護の実践能力の向上を目指します。また、グループワークにより参加者間の交流をはかり、圏域を越えた保健師ネットワークづくりを推進します。

担当者:中北 裕子

看工連携ものづくりシーズ発掘(その 2)

本事業は、これまで本学で行ってきた知的財産の発掘活動のノウハウや各教員が持つ専門性を活かし、地元企業とともに臨床現場のニーズにあった看護ケア用品を開発することを目指しています。シーズ発掘のためのブレインストーミングや地元企業とのディスカッションを通して、地域医療で活用される看護ケア用品の開発につなげます。

担当者:市川 陽子

高齢者看護のシコウ―FAQ→

高齢者は健康障害とともに生活することが多くなるため、高齢者看護には高齢者のもてる力に着眼し、望む生活を見据えた目標志向型思考を用いていくことが大切です。目標志向型思考で看護を展開するためのレディネスは様々であるため、施設ごとのニーズに応じた「FAQ」をとおして高齢者看護の質の向上を目指します。

担当者:田端 真

伝わる!魅せる!看護師のためのスライド作成講座

学会発表や院内勉強会等のプレゼンテーションに課題を感じている看護師を対象に、実際に作成したスライドを持参してもらって、実践的なワークショップや個別指導を行います。

大学を会場とする場合と、看護師の勤務する病院等に出向く場合の2パターンを用意し、現場のニーズに対応します。

担当者:灘波 浩子

三重県における医療的ケア児の切れ目ない就学支援事業(拡大期)

医療的ケアを必要とする子どもの就学に関わる行政、保育所・学校等の看護職は、前例がない医療的ケア児の受け入れや支援に不安や戸惑いなどの困難感を抱えている現状にあります。本事業は、医療的ケア児の就学支援に関わる行政や専門職同士の情報交換とネットワークづくりを図ることを目的とする事業です。今回は、今までの限定した交流の場を三重県全域に拡大して支援を展開します。

担当者:宮﨑 つた子

連絡先:tsutako.miyazaki@mcn.ac.jp

【県民のヘルスリテラシー向上支援事業】県民向け

僕たち私たちでも出来る!夏の危険から身を守るための基礎講座

本事業は、楽しい夏休みを過ごせるよう、子どもたち自身が夏のあらゆる危険(熱中症・食中毒など)から身を守り、危険を回避し、予防できる自助の精神を育てることを目標とした活動です。多くの子どもたちが集まる学童保育施設を訪問し、子どもたちと一緒に楽しく学びを深めていきます。

担当者:多久和 有加

みかん大哲学カフェ

私たち人間は、その損得とは無関係に、純粋になにが真理であるのかを知りたいと思っているはずです。

だからこそ、ときに自らの信念を疑い、他者と対話します。真理への漸近をもとめて、「問」いかけと応「答」の相互交換を基調とする対話の場に就こうとするのです。本事業の目的は、三重県下において、このような対話を提供する場のひとつへとなりゆくことにあります。

担当者:安部 彰

がん患者を有する家族:就学生の集い - I can cope with family –

がんに親が罹患している就学生は、その対処法が分からない場合が多く、辛い思いを抱え込むことが多いです。これらの就学生の支援をはじめとして幅広く悩みを持っている患者家族の支援には、一人で悩まず、みんなで開放的に経験や接し方などを話合い、情報を共有することが必要です。このため就学生が患者や家族、病気との向き合い方を語り合い、考えていく集いを開催します。

担当者:大川 明子

Re-mamma ReCafé(リマンマ リカフェ)

乳がんの治療後、お身体の調子はいかがですか?

ご自身の胸の大きさに合わせたご自分の乳房パットを一緒に作りませんか?体験者の坂田さんが多くの人に届けられたらという思いで乳房パットの作り方を伝えられております。

ダブルガーゼの素材で、中身は樹脂ビーズを使用しています。肌ざわりや汗の吸い取りが良く、洗濯も可能ですぐに乾きます。

担当者:大川 明子

「英国アフタヌーン・ティー」

三重県にお住いの方々の多文化交流のために、近代看護の母ナイチンゲールの出身地イギリスの文化や歴史の 紹介とともに、お茶や音楽の効能も体験する英国アフタヌーン・ティーを開催します。五感を満たすアフタヌーン・ティーを楽しみ、心と身体をリフレッシュして、皆さまの健康維持とリラックス交流を支援します。

担当者:ドライデンいづみ

看護職を目指したい小・中学生支援「スピーチ・コンテスト」@みかん大

三重県の小学生・中学生が「看護職を目指す」ために健康知識を身に付け自信を高める支援を目的とします。将来の夢や就きたい職業、健康について自信を持って語ることのできる場として、子どもから大人まで参加できるイベント(スピーチ・コンテストを含む)やセミナーを企画・開催します。好きなことや主張したいことを自由に語れる場を設け提供することで、人前で話すことへの苦手意識もなくします。

担当者:ドライデンいづみ

こどもたちに「自分のからだ」を伝える事業

本事業は、地域の教育・福祉に関わる機関・団体と協力連携して、小学校入学前の好奇心の強い子どもたちを対象とし、「自分のからだ」について、紙芝居や教材を用いて伝える活動です。

担当者:西山 修平

連絡先:shuhei.nishiyama@mcn.ac.jp

災害に備えよう

南海トラフ地震発生の危機が刻々と迫る今、私たち一人ひとりが危機感をもち防災・減災対策を行うことが求められています。本事業は、本学の看護教育・研究機関としての機能を活用して、地域住民の「自助」「互助」を高め、防災の日常化を目指します。

担当者:清水 律子

社会的に養育が必要な子どもとその子どもを育てる家族の

交流および活動支援事業

本事業は、地域の関係団体等と協力・連携して、社会的養育が必要な子どもを育てる親や家族同士が交流出来る機会を提供し、同様の境遇にある子ども・親・きょうだい、家族同士の仲間づくりを支援します。この支援を通して、親や家族の養育に関する悩みの軽減、社会的養育のもとで暮らす子ども達にとっての健やかな育ちの場の支援に貢献する事業です。

担当者:宮﨑 つた子

連絡先:tsutako.miyazaki@mcn.ac.jp

健康と情報とリテラシー

リテラシーとは、ある分野に関する知識やその活用能力のことを指します。令和6年度まで「看護と情報リテラシー」の事業名で活動していましたが、令和7年度からは健康にウエイトを置いた「健康と情報とリテラシー」としてリニューアルします。夢緑祭をはじめ、みかん大で行われる行事に参加される地域の皆様を対象に、事業を展開していく予定です。

担当者:上田 貴子

三重地域支援団体交流事業

本企画は、三重県内を中心として、地域を支える活動や事業を提供しているNPOや社団法人などに交流の場を提供するものです。県内の様々な市民活動団体が直面している課題を共有し、課題解決へ向けた知見を相互に共有することを通じて、それぞれの活動をエンパワメントし、課題解決の方法を模索することを企図しています。

担当者:森下 直紀

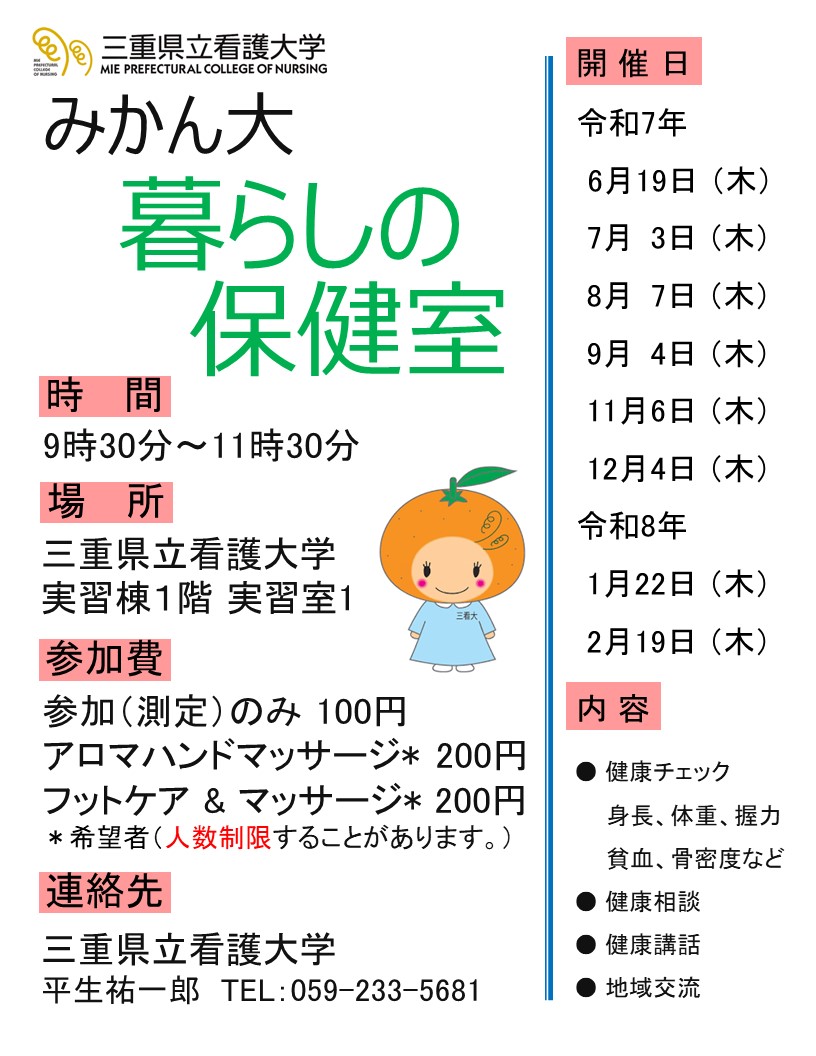

みかん大 暮らしの保健室

みかん大 暮らしの保健室では、①健康チェック(貧血、握力、骨密度など)、②看護職による健康相談、③健康講話を実施しています。希望者にはフットケアやアロマハンドマッサージも行います。子育て中の方からご高齢の方まで、さまざまな方の参加をお持ちしています。

担当者:平生 祐一郎

みかん大 こどもの育ち支援プロジェクト

みかん大 こどもの育ち支援プロジェクトでは、地域の子ども食堂やサロンに出張し、健康相談や学習支援、交流づくりなどを行います。主催者やスタッフとの対話を大切にし、各場所の状況に沿った伴走型支援を考えています。

担当者:平生 祐一郎

重症障がい児家族の交流とその家族に関わる

多職種連携ネットワーク構築を支援する事業

本事業は、地域で孤立しがちな医療的ケア児とその家族の交流や医療的ケア児とその家族に関わる多職種連携ネットワークを深めていく機会を支援します。県内で重症障がい児の家族がつながり、多職種のネットワークが広がることを目的としている活動です。

担当者:宮﨑 つた子

連絡先:tsutako.miyazaki@mcn.ac.jp

「認知症の人にやさしく寄り添う」ための相談・支援

認知症を正しく理解すると、認知症の人のその行動の理由がわかり、どう対応したらいいかにつながります。認知症の一人ひとりに向き合い、寄り添うケアについて考えられるように、認知症に関する講座や相談会・事例検討会を開催します。

担当者:清水 律子

連絡先:ritsuko.shimizu@mcn.ac.jp/059-233-5646

令和6年度 開催レポート

【みえ保健・看護力向上支援事業】看護職向け

新任期保健師の災害時における公衆衛生看護活動支援事業

日時:令和6年9月2日(月)

場所:三重県立看護大学 大講義室

プログラム:

(1)講義:「災害時の公衆衛生看護活動」

講師:中北裕子

(2)報告:「紀伊半島大水害による想定外の被災に対応した保健師の保健活動」

講師:日比野直子

(3)演習:「HUG(避難所運営ゲーム)から学ぶ住民支援方法」

講師:杉山希美、荻野妃那、松本智美

(4)HUG振り返り・まとめ

講師:清水真由美

参加者からは、「具体的な保健活動について考える機会を持つことができた」、「災害時の保健師の役割について学ぶことができ、実践に生かしていきたいと思った」、「避難所運営の課題を体験して理解できた」などの感想をいただきました。

【研修の様子】

医療的ケア児の切れ目ない就学支援の意見交換会

日 時:令和7年2月21日(金)14時00分~16時00分 於:本学

終了後、別室で個別の意見交換16時00分~16時30分

参加者:会場参加26名、オンライン参加24名

参加者からは「職種や市町を超えて、さまざまな様子を聞くことができた」、「他市町の保育園での医療的ケア児について生の声が聞けて勉強になった」、「三重県内の市町の取り組みや課題についてや医療的ケア児法の成立後の体制整備が進んできていることを知ることができた」などの意見をいただきました。

【県民のヘルスリテラシー向上支援事業】県民向け

「看護と情報リテラシー」:SNSを活用した健康づくり

使用した備品:筋力チェックシート・健康づくりカード・握力計・健康指導パンフレット

日時:令和6年7月13日(土)11時~17時

場所:三重県立看護大学 学生ホール

担当:三重県立看護大学 上田貴子 ドライデンいづみ 中嶋泰良(学部3年生)

対象:夢緑祭来場者 10歳未満から70歳代まで 45名

【筋力測定結果の説明風景】

【筋力測定結果の説明風景】

内容:筋力チェック(握力測定)を行い、測定結果(判定:弱い・普通・強い)を伝え、日常の運動習慣について確認しました。「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」で推奨されている身体活動について説明し、年齢にあった健康づくりを提案しました。

参加者からは「けっこう握力あるんだなって思いました(70代女性)」、「これをきっかけに一日8000歩目指して歩こうと思います(20代女性)」等の意見をいただきました。

「僕たち私たちでも出来る!夏の危険から身を守るための基礎講座」

場所:津市内 学童保育施設

講 師:多久和 有加

【食中毒に関する基礎知識を説明します】

【洗い残しを確認しています】

内容:子どもたちに、食中毒に関する基礎知識、原因となる菌を繁殖させない対策などを説明しました。その後、汚れに見立てた蛍光塗料を手に塗り、手洗い後の汚れ残りを確認する「手洗い実験」を通じて、正しい手洗い方法を伝えました。受講者からは、「食中毒についてよくわかった。」「手洗いの実験は面白かった。」「お弁当には保冷剤をいつもより1つ多く入れてくるようにする。」「爪や指先、手首までしっかり洗いたい。」等の意見をいただきました。

在宅療養児と家族の声を届ける講演会支援

【1回目】日時・場所:令和6年7月14日(日)13:00~16:00 於:本学

参 加 者:47名:医療的ケア児とその家族38名

【第2回】日時・場所:令和6年12月22日(日)13:00~16:00 於:本学

参 加 者:79名:医療的ケア児とその家族53名

参加者からは、「子どもが触れて創作する時間もあり、音を感じる時間もあって、楽しかった」「医療的ケア児もきょうだい児も、同じ空間で楽しむことができる貴重な場であった」などの意見を得ました。

社会的に養育が必要な子どもとその子どもを育てる家族の交流および活動支援事業

【1回目】

日時・場所:令和6年12月15日(日)津市たるみ子育て交流館

・交流会:10時00分~12時00分

・クリスマス会:12時00分~15時30分

参加者・関係者:

・交流会:参加者23名、支援者12名

・クリスマス会:参加者23名、支援者18名

参加者からは「若い人、子ども達からエネルギーをもらった」、「学生ボランティアさん達と一緒に楽しめた」、ボランティア学生からは「子どもたちと遊ぶだけでなく、家族と過ごす時間の大切さを目の前で見ることができた」などの意見を得ました。

参加者からは「若い人、子ども達からエネルギーをもらった」、「学生ボランティアさん達と一緒に楽しめた」、ボランティア学生からは「子どもたちと遊ぶだけでなく、家族と過ごす時間の大切さを目の前で見ることができた」などの意見を得ました。

【2回目】

日時・場所:令和7年3月16日(日)、9時30分~12時00分、牧田コミュニケーションセンター

参加者・関係者:参加者11名、支援者15名

ボランティア学生からは「悲しい思いをする子どもたちがより多くの里親と出会うことが出来たらいいなと感じた」、「先生方の子どもに対する接し方や話し方がとても印象的で、実習に活かせたらいいなと思った」などの意見を得ました。

こどもたちに「自分のからだ」を伝える事業

日程:令和6年7月25日(木)~8月29日(木) 全5回

場所:県内NPO団体

参加者:4~6歳の親子10組(親10名・子14名)

参加者数:延べ122名 NPOスタッフの参加:延べ39名